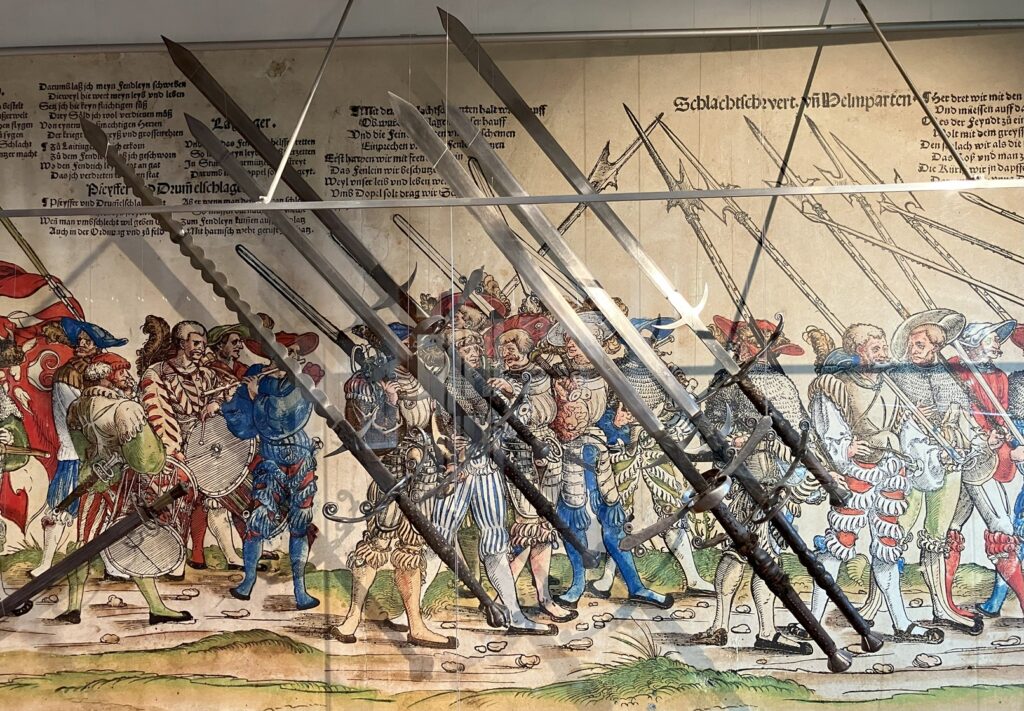

Un article sur une confrontation entre lansquenets et gardes suisses ? Aussitôt après un article sur les flamberges qui mentionnait ces deux forces militaires et leur passion commune pour les lames ondulées et les vêtements aux couleurs criardes ? Serait-ce le début d’une stratégie éditoriale ?

In the heart of the Holy See

In the home of Christianity

The seat of power is in danger

There’s a foe of a thousand swords

They’ve been abandoned by their lords

Their fall from grace will pave their path, to damnation

[…]

Then the 189

In the service of Heaven

They’re protecting the holy line

It was 1527, gave their lives on the steps to Heaven

[…]

Under guard of 42

Along a secret avenue

Castel Sant’Angelo is waiting

[…]

Come and tell the Swiss Guard’s story again

Paroles de « The Last Stand » par Sabaton (source)

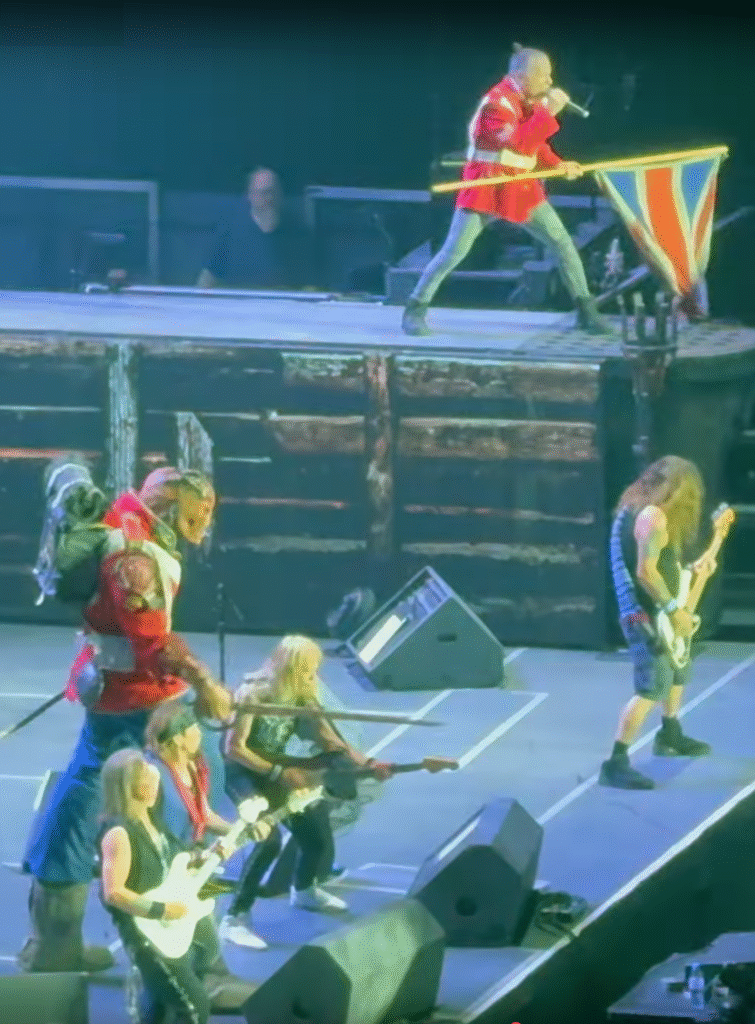

Les lecteurs attentifs n’ignorent pas que le club a quelques metalheads dans ses rangs, comme indiqué par notre article récent sur la tournée d’Iron Maiden. Mais parmi les groupes en vogue au club, il y a un autre groupe qui sait constamment trouver de nouvelles anecdotes historiques pour leurs chansons à défaut de trouver de nouveaux riffs : Sabaton. L’article d’aujourd’hui est donc inspiré par la chanson « The Last Stand » de Sabaton, qui fait partie de l’album éponyme paru en 2016, et qui raconte le sacrifice de la garde pontificale pour permettre la fuite du pape Clément VII lors du sac de Rome en 1527 par des troupes de lansquenets allemands (pléonasme ?) quelque peu chagrins de s’être faits gruger leur solde.

Le décor est donc planté, nous sommes en 1525, la sixième guerre d’Italie vient de s’achever avec la défaite, la capture, et l’emprisonnement de François Ier, roi de France, par les forces de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique (et aussi la mort du Chevalier de La Palice). Les tractations politiques de cette période dépassant largement le cadre d’un humble article comme celui-ci, nous nous contenterons de retenir que François Ier est libéré sous caution (ses deux fils sont envoyés en otages à sa place) et doit signer un traité particulièrement désavantageux pour le royaume de France.

En 1526, le pape Clément VII, sentant que l’empereur du Saint-Empire fait légèrement concurrence à celui du Saint-Siège (il y a un indice subtil dans le nom), commence à craindre pour son poste dans l’éventualité d’une fusion-acquisition des États pontificaux1 par l’empire. Le pape décide donc de se rapprocher des (nombreux) ennemis de Charles Quint en créant l’Alliance rebelle la sainte ligue de Cognac le 22 mai 1526, avec en tête de liste François Ier, qui n’a pas vraiment digéré sa défaite précédente puisqu’il a rejeté le traité aussitôt rentré à l’abri derrière ses lignes.

La ligue attaque les terres du Saint-Empire en Italie, et l’empereur apprécie moyen. Il décide donc de sous-traiter une intervention militaire aux lansquenets allemands qui, accompagnés de soldats italiens et espagnols, vont aller expliquer gentiment à la ligue anti-impériale que Charles Quint souhaite le retour au calme dans son empire.

Les confrontations se multiplient, mais pas les salaires des mercenaires. Les troupes impériales se mutinent donc et forcent leur commandant, le duc Charles III de Bourbon (un officier français passé dans l’autre camp pendant la sixième guerre d’Italie après avoir été spolié de ses terres par la mère du roi de France) à mettre le cap sur Rome pour remplir leur caisses. Le capitaine des lansquenets s’opposera à cette décision et tentera de les arrêter jusqu’à ce que sa santé mette un terme à sa carrière militaire et le force à retourner en Allemagne ou il mourra l’année suivante.

Les forces impériales arrivent ainsi à Rome le 5 mai 1527, face à 5 000 miliciens et 189 gardes suisses (l’Histoire retiendra surtout les seconds). Les assiégeants se retrouvent avec un avantage d’environ 7 contre 1, mais doivent faire face à des remparts et de l’artillerie.

Les premiers combats entraînent la rencontre malheureuse du duc de Bourbon avec une balle d’arquebuse le 6 mai 1527 (l’artillerie aura joué son rôle), et toute prétention de discipline militaire disparaît avec lui. Il faut préciser que le duc portait une cape blanche bien visible pour être facilement reconnaissable dans la mêlée, task failed succesfully. En l’absence de commandement, les soldats de l’empire abandonnent toute retenue et rentrent dans Rome, pillant la ville et massacrant joyeusement la population locale.

L’armée chaotique finit par atteindre le quartier du Vatican, où les 189 gardes suisses tentent de ralentir son avancée pour permettre au pape de s’échapper. 147 gardes restent défendre l’escalier conduisant au tombeau de Saint-Pierre (gave their lives on the steps to Heaven), opposant une résistance qui restera dans l’Histoire (et dans la chanson), et les 42 gardes restants (qui seront les seuls survivants) escortent le pape jusqu’au château Saint-Ange (Under guard of 42 / Along a secret avenue / Castel Sant’Angelo is waiting) où il restera pendant 6 mois, jusqu’à sa capitulation et sa fuite discrète de Rome en décembre.

Les troupes impériales en désordre resteront presque un an à saccager la ville de Rome sans aucun commandement pour les garder sous contrôle, commettant pillages et violences sur la population, qui se vengera sur les mercenaires (la moitié des soldats seront tués en représailles). Viendront ensuite la famine et la peste, en raison des trop nombreux cadavres qui n’auront pas été enterrés.

La population de Rome était estimée à 55 000 habitants avant l’attaque en mai 1527. Au départ définitif des troupes en février 1528, il n’en reste que 20 %, soit environ 11 000 habitants.

Cet événement marque le début du déclin des lansquenets allemands, dont le manque de discipline (souvent lié à des défauts de paiement de leur employeur) couplé à l’évolution des stratégies militaires (montée des armes à feu qui entraîne la disparition des piquiers) conduira à la disparition des lansquenets vers la fin du XVIe siècle.

Aujourd’hui, la Garde suisse pontificale continue à protéger le Vatican avec leurs flamberges et leurs SIG-5502 (ils ont bien compris le rôle de l’artillerie), et sont à ce jour la plus ancienne armée du monde en activité. La modernité ne s’arrête pas là puisque le morion des gardes est maintenant réalisé en impression 3D pour une réduction de masse non négligeable (470 g au lieu de 2 kg). Une transition qui n’est pas sans rappeler les protections d’AMHE réalisées en matériau synthétique au lieu de métal (ce qui offre aussi un avantage non négligeable pour l’entretien) ! Enfin, la Garde suisse n’oublie pas son passé puisque le 6 mai reste le jour où les nouvelles recrues prêtent serment de fidélité.