A l’occasion des commémorations du 80ème anniversaire du débarquement en Normandie, projetons-nous 11 siècles encore plus tôt au moment des premiers raids vikings dans l’estuaire de la Seine (donc avant que ces terres ne deviennent la Normandie).

Et c’est une lecture étonnante qui m’en donne le prétexte : Les services secrets au Moyen-Âge d’Eric Denécé et Jean Deuve, aux éditions Texto (présenté dans une émission radio sur France Culture, Comment espionnait-on au Moyen Âge ?, pour ceux qui n’auraient pas le temps ou le goût pour la lecture – mais fortement conseillé à nos membres rôlistes comme source d’inspiration pour de futurs scénarios médiévaux-fantastiques !).

Quel rapport avec nos Arts Martiaux Historiques Européens vous dites-vous ?

Bien que l’on traite ici de ce que l’on appelait alors la « petite guerre », intermédiaire entre le combat individuel ou en petites unités que nous pratiquons, et les batailles et conflits à une échelle macroscopique, cela remet en question et en perspective pas mal d’idées reçues, tant sur les vikings que sur nos ancêtres.

Ainsi, on a souvent en tête l’image de guerriers vikings, combattants hors pair, spécialistes de l’ordre serré, ne craignant pas la mort, voire la tutoyant dans l’espoir d’obtenir place au Valhalla. Mais la réalité c’est que ces envahisseurs étaient peu nombreux (de 1000 à 15000 selon les sources) par rapport aux défenseurs, préféraient éviter les affrontements frontaux… et étaient surtout passés maîtres du renseignement, de l’espionnage, des stratagèmes, de la ruse et de la duperie, pour compenser ! Ces techniques étaient appliquées depuis l’antiquité par la plupart des peuples en infériorité militaire par rapport à leurs voisins, et nos vikings, devenus normands, les amèneront par la suite sur toutes les routes des croisades. On est loin des brutes sanguinaires intrépides vue dans certaines séries télé, mais ils ne rechignaient pas à en projeter l’image pour démoraliser leurs adversaires. La guerre psychologique, déjà…

De notre côté, comme le dit le livre, « Notre histoire médiévale a au contraire produit des comportements assez antinomiques avec le recours à ces pratiques, lesquels se sont enracinés dans la tradition nationale : le sens exacerbé de l’honneur, la droiture et son corollaire, le rejet du mensonge ; la glorification de l’exploit guerrier individuel ; le goût pour les batailles rangées, les uniformes rutilants et les sacrifices héroïques. La chevalerie française » [au contraire des « perfides » anglais] « ne goûta jamais les pratiques hétérodoxes qui récusaient le combat ouvert au profit des stratégies indirectes visant à parvenir à la victoire au moindre coût, en utilisant la ruse et non la force, en usant de subterfuges, sans panache. En raison de son refus coupable de s’informer, elle commettra des fautes diplomatiques graves, et l’armée royale connaîtra des revers militaires retentissants au cours de la guerre de Cent Ans ».

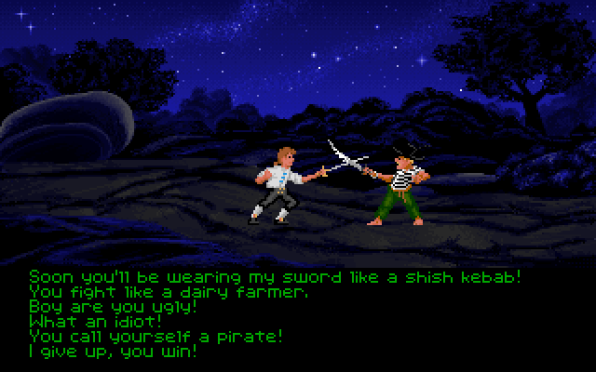

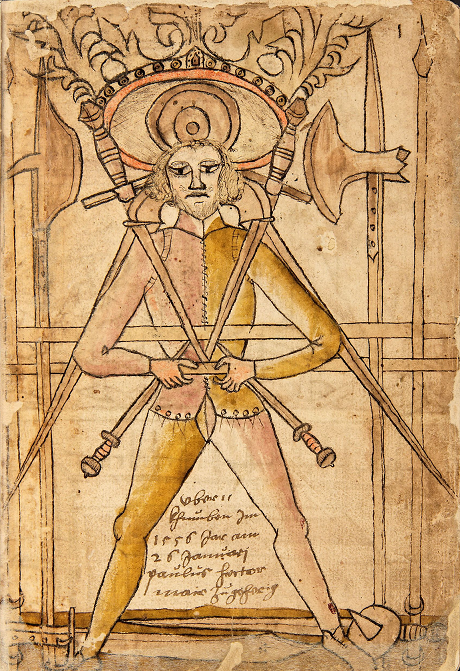

Faut-il transposer tout cela à l’échelle microscopique du combat individuel, et se dire que nos chevaliers se privaient également des techniques « fourbes » permettant de dissimuler l’allonge de ses armes à l’adversaire (derrière un bocle ou derrière le corps, comme dans certaines gardes), de feinter ou de faire des attaques en deux temps (coups de ribaudes, chers à Fiore, visant à blesser l’adversaire aux poignets avant de revenir pour le coup de grâce) ? Il ne faut peut être pas exagérer, mais on sous-estime souvent les ravages de la tradition 🙂