Après deux articles consacrés aux équipements défensifs, il est temps de repasser à l’offensive, et quoi de mieux pour cela qu’une des armes les plus iconiques qui soit : la flamberge !

Mettre flamberge au vent est une vieille expression française (attestée depuis au moins 1629) dont le sens premier signifie tirer son épée de son fourreau pour se préparer à combattre. Mais cette expression est souvent utilisée dans un tout autre sens (sortir son costume trois pièces), où à moins d’avoir un énorme complexe de compensation il serait plus réaliste de parler de braquemard (une épée courte à large et lourde lame) plutôt que d’une arme pouvant mesurer d’1m50 à 2m de long et qu’on aurait bien du mal à tirer d’un fourreau 😉 (d’ailleurs ces grandes épées n’avaient généralement pas de fourreau et étaient transportées à l’épaule ou en les tenant par le ricasso).

Mais de toutes façons, flamberge ne fait pas ici référence aux fameuses épées à deux mains à lame ondulée (comme le magnifique exemplaire que vous pouvez découvrir à gauche sur la photo ci-dessous) mais au nom propre d’une épée (initialement orthographié en Floberge ou Froberge) appartenant à Renaud de Montauban, le héros légendaire d’une chanson de geste française du XIIe siècle, et qui lui aurait été donnée par son cousin l’enchanteur Maugis !

Les étymologies de ces différentes flamberges semblent complètement différentes : l’épée littéraire (qui, vu son époque et les équipements défensifs qu’elle devait affronter était certainement une épée à une main à lame droite non ondulée) aurait pour sens originel chasse roc, couvrant le flanc ou encore protecteur d’homme, Le sens « moderne » viendrait de l’allemand Flammenschwert (épée de flamme, flamboyante) et le terme flamberge aurait été « récupéré » pour nommer ces épées ondulées.

Une flamberge n’est donc pas un type d’épée spécifique (elle n’apparaît pas en tant que telle dans la classification d’Oakeshott) mais un terme générique pour tout ce qui a une lame ondulée flamboyante. On trouve ainsi des épées à une main ou des rapières flamberges. J’ai surligné le mot flamboyant parce que Wikipédia va jusqu’à qualifier le kriss (poignard malais) de flamberge alors que celui-ci symbolise les ondulations du serpent. C’est pas du tout pareil mon bon Monsieur ! A moins que ce ne soit, comme dans le poème d’Aragon, plutôt lié aux utilisateurs : « ces assassins que craignent les panthères Et dont tremble un poignard quand leur main l’a touché » 😀

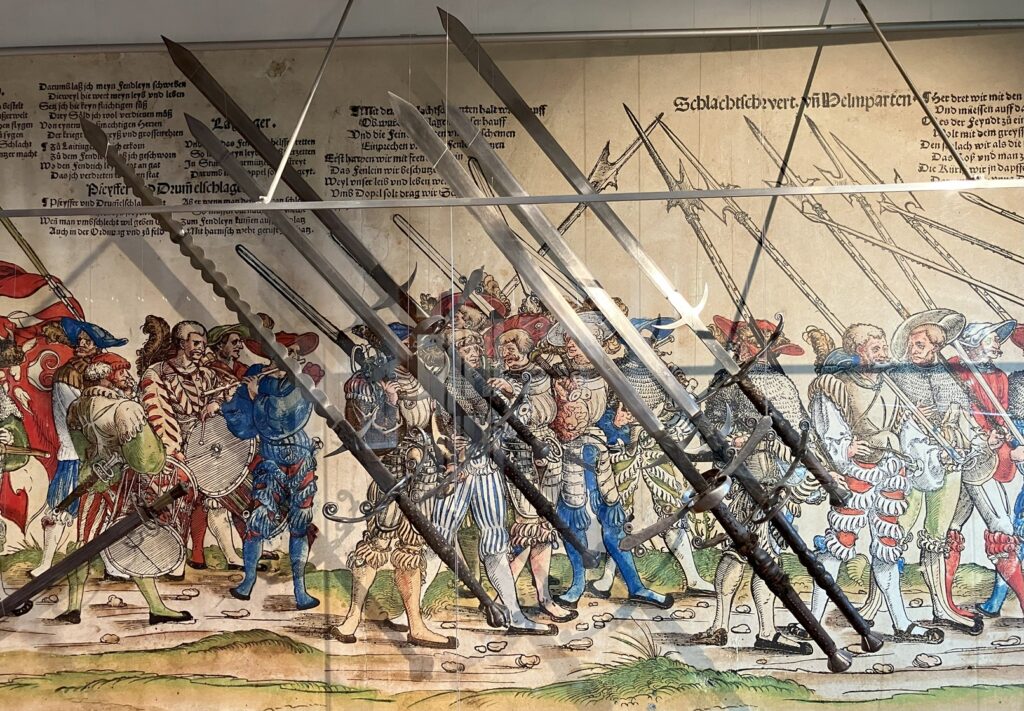

Mais revenons à nos grandes épées à deux mains. Celles-ci sont des armes de fantassins plutôt que de cavaliers (au risque sinon de tomber de cheval ou de décapiter celui-ci !). Elles ont notamment équipé certains lansquenets (mercenaires allemands) parmi les plus aisés, notamment ceux qu’on appelait double soldes, soldats d’élite combattant en première ligne qui s’équipaient également d’armes d’hast ou d’arquebuses. Ces soldats aimaient montrer leur situation financière en se pavanant en vêtements bouffants, colorés et dépareillés, assez extravagants (cf. la photo ci-dessous), qui ont, comme pour les armures noires, eux aussi influencé la mode de leur époque… Ces épées sont encore utilisées de nos jours par la garde suisse pontificale comme emblème de fonction (avec des uniformes que n’ont rien à envier à ceux des lansquenets), bien que les papes ne soient plus escortés par 6 porteurs d’espadons / flamberges lors de leurs sorties en chaise à porteurs.

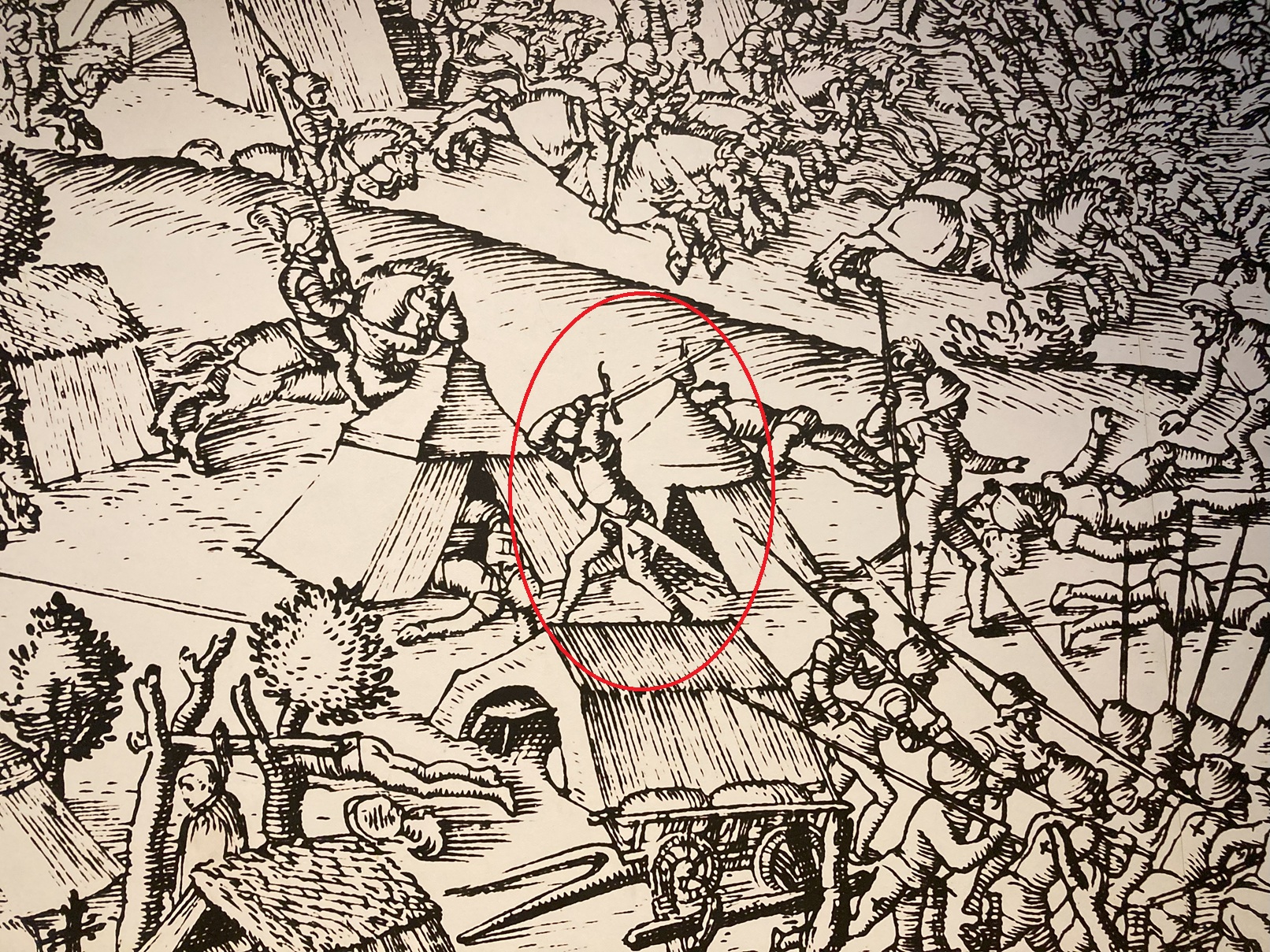

Les flamberges sont beaucoup plus légères qu’on ne l’imagine (typiquement entre 2,5 et 4 kg), ce qui permet un maniement particulièrement vif et rapide (pas du tout comme dans la scène de combat entre les chevaliers vert et noir de Sacré Graal, que je mentionnais dans l’article précédent). Malgré cela, à moins d’être tanqué comme un Golgoth, c’est une arme dont on accompagne la chute plus qu’on ne la dirige, principalement une arme de taille donc (voire de concussion vu leur poids !), et marginalement d’estoc. Ceci exclut le combat en formation où l’on risquerait plutôt de massacrer ses propres équipiers : le porteur combat seul en avant de sa troupe comme j’ai pu le voir sur une gravure du château de Gruyères. Chez les lansquenets, ces armes étaient réputées être utilisées pour disperser les carrés de piquiers adverses. J’avais initialement un peu de mal à y croire, jusqu’à ce que j’apprenne que les piques de l’époque pouvaient mesurer jusqu’à 7 mètres de long (!!!), ce qui est certainement très bien pour arrêter une charge de cavalerie, mais moins pour utiliser son allonge pour empêcher un fou furieux équipé d’une flamberge de venir vous tailler en pièces… J’adhère ici à la thèse de Björn Rüther qui postule que dans ces conditions exigües la flamberge était utilisée en demi-épée en la maintenant par le ricasso, afin de rabattre une partie des piques (on est sur leur faible…) pour atteindre et décimer leurs porteurs. Le but n’est donc pas de débiter du petit bois (en largeur) mais de déboiter le bonhomme qui est au bout ! Comme toujours, on vise le corps de l’adversaire et pas ses armes et protections. Et s’il a plus d’allonge, on doit établir et maintenir un contact sur son arme et rusher pour arriver jusqu’à lui… Je reste dubitatif par contre sur l’utilité de la flamberge pour arrêter une charge de cavalerie, comme c’est parfois évoqué. Les lansquenets « fauchés » équipés d’une simple pique étaient là pour ça : chacun son rôle ! De même, l’utilisation dans une fonction de garde du corps ou de récupérateur de prisonnier derrière la ligne ennemie était possible (voir ici ou là), mais nécessitait un bon entraînement du binôme pour ne pas tuer soi-même le VIP à protéger 😀. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’une arme avec une telle allonge et maniabilité est très pratique pour tenir en respect plusieurs adversaires !

Reste la question finale : est-ce que l’ondulation de la lame servait vraiment à quelque chose, à part impressionner l’adversaire ? Deux points semblent admis : ce serait plus efficace contre les protections en cuir ou en tissu et plus dangereux à attraper à la main. Deux points n’ont d’intérêt que pour les épées à une main : des blessures plus prononcées et un blocage ou ralentissement de la glissade de la lame adverse (de toutes façons arrêtée par les cornes devant le ricasso sur les versions à deux mains : cornes saillantes dans les versions de Munich et latérales dans celles de Brunswick). Plusieurs points semblent discutables : une plus grande efficacité contre les armures de plates due à la concentration de l’impact sur une plus petite surface, un effet couteau à pain augmentant l’efficacité des tailles tirées, une meilleure capacité à glisser entre les côtes de l’adversaire sans y rester coincé (!), ou encore la génération de vibrations dérangeantes dans l’arme de l’adversaire… En contrepartie, deux faiblesses ressortent : des lames plus fragiles et plus difficiles à affuter. Au final, rien de si décisif que cela, hormis une apparence qui en jette et une arme qui aujourd’hui encore ne laisse personne indifférent 😎

Quelques épées à deux mains et flamberges prises en photo au Kaiserburg-museum de Nuremberg, juste à côté de l’armure noire de l’article précédent !

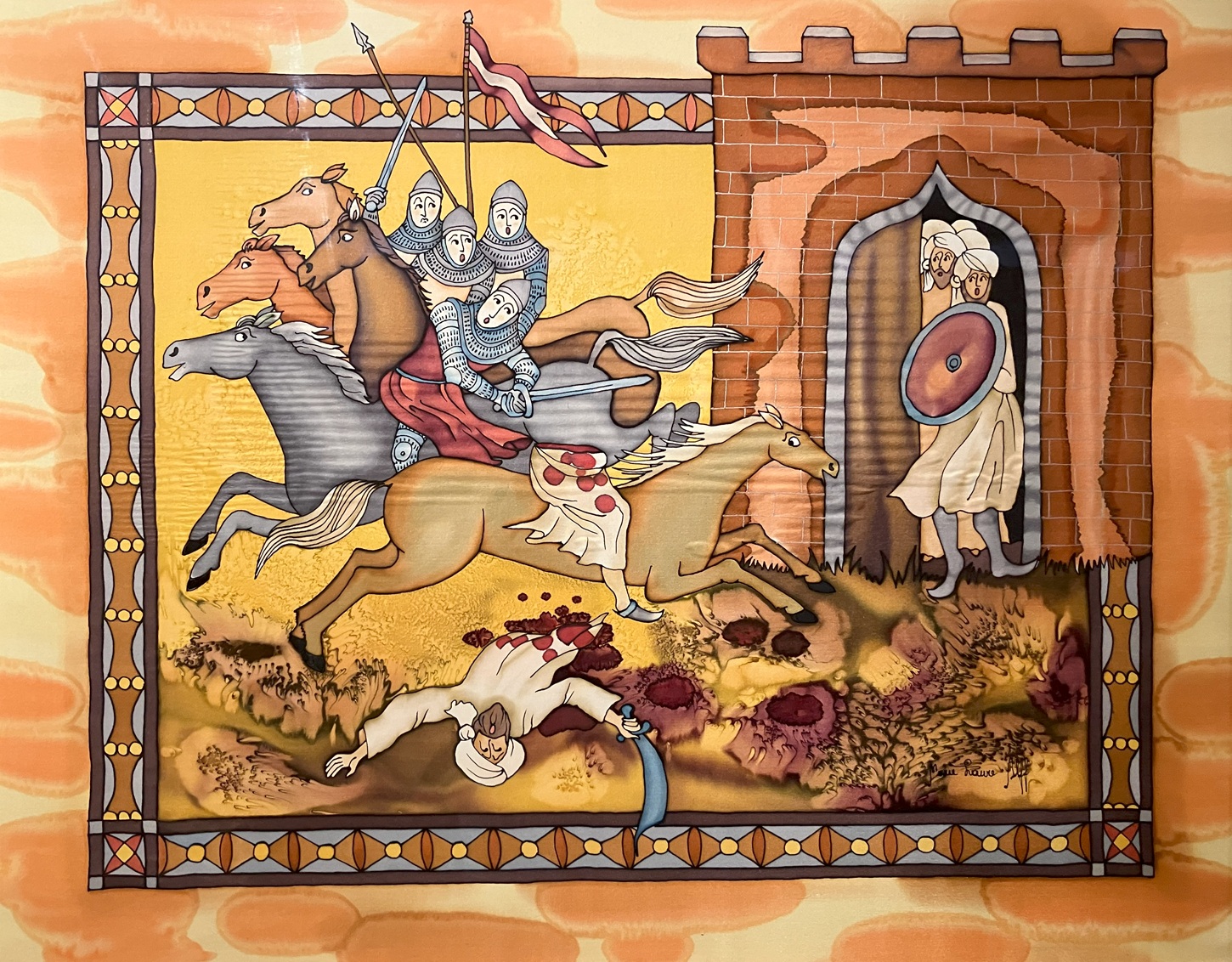

J’ai écrit « nos grandes épées à deux mains […] sont des armes de fantassins plutôt que de cavaliers (au risque sinon de tomber de cheval ou de décapiter celui-ci !) » mais en consultant mes archives je suis tombé sur une photo prise au château-fort de Bouillon en Belgique, qui représente un combat entre cavaliers où l’un coupe en deux son adversaire en tenant à deux mains une épée :

Cette scène célèbre se serait produite lors du siège d’Antioche, où Godefroid de Bouillon « frappa du tranchant de son glaive et coupa en deux un Turc revêtu de sa cuirasse » dont « le buste tomba à terre, tandis que le bassin et les jambes restaient accrochés au cheval qui s’éloignait au galop » !

Il s’agit toutefois ici d’une peinture récente réalisée par Marie-Laure Alff pour une fresque sur la vie de Godefroid de Bouillon en 13 épisodes emblématiques, et sans prétention réaliste : vu l’époque (XIème siècle), l’épée utilisée est d’ailleurs plutôt une épée à une main et les sources ne mentionnent pas qu’elle ait été utilisée avec les deux.

Pas une preuve d’usage à cheval de grande épée à deux mains donc, bien que l’on sache que cela se pratiquait parfois au Japon avec le grand sabre ōdachi (qui restait avant tout une arme de fantassin).

J’ai retrouvé la gravure du château de Gruyères dont je parlais :

Finalement mon épéiste à deux mains combat bien seul, mais j’ai du mal à voir s’il est vraiment en « avant de sa troupe » ou juste en train d’achever des gars dans le camp adverse qui vient d’être traversé ?

En plus il a un fourreau et donc une « petite » épée à deux mains…

Ping : Le jour où Rome a été envahie par les touristes | Phoenix Martial Art